- 关键字1

- 关键字2

- 关键字1

4月11日,由华东师范大学教育集团、华东师范大学出版社主办,临港科技智慧图书馆、百校教师阅读联盟协办,华东师范大学附属浦东临港小学承办的“共读 谛读 创读——‘创造幸福的理想课堂’兼谈人工智能时代的教师职业幸福主题论坛暨‘大夏书系读写节’2025年临港专场活动”在华东师范大学附属浦东临港小学隆重举行。

上海市浦东新区教育工作党委副书记毛力熊,华东师范大学基础教育处处长李志聪,华东师范大学出版社党委书记、社长王健,浦东新区教育局人事处处长吴瑶,临港管委会社发处处长冀晓红,华东师大出版社副总编辑、大夏书系总策划李永梅,浦东新区教育发展研究院院长李百艳,清华附小校长、集团总校长窦桂梅,上海市后“茶馆式”教学研究所所长张人利,成都大学教授、四川西部教育研究院院长陈大伟,临港科技智慧图书馆执行馆长范继祖,临港科技智慧图书馆馆长助理郦丽,华东师范大学出版社北京分社副社长杨坤,华东师范大学出版社福建策划部主任朱永通、华东师大临港附小和附中校长潘婷婷等莅临活动现场,围绕“创造幸福的理想课堂”等议题进行了探讨和分享。华东师范大学附属浦东临港小学副校长孙敏女士主持了本次论坛。

本次盛会在华东师范大学出版社、大夏书系、中国教育新闻网、中国教师报、光明社教育家、教育三十人论坛、第一教育、教师博览等多家视频号平台同步直播,近三万名教师在线收看。

领导致辞

共读 谛读 创读

上海市浦东新区教育工作党委毛力熊副书记在致辞中提到四点:一是以阅读为引擎,助力临港教育逐浪前行。临港作为上海科创中心重要承载区,推进教育、科技、人才一体化发展。以科技赋能阅读的临港科技智慧图书馆,借人工智能与大数据打破时空限制,为“双减”教育创新提供范例。二是以阅读强赋能,点亮教师职业幸福成长之路。华东师范大学附属浦东临港小学践行以课堂赋能生命成长理念,潘婷婷校长及其团队通过“四课堂”模式的探索,将阅读融入课程,让教师在专业成长中实现价值,诠释“教育是幸福工程”。三是以阅读塑生态,构建人工智能时代的理想课堂。在智能技术重塑教育生态的当下,阅读成为创新思维与人文精神基石。张人利所长提出的“茶馆式”教学,通过阅读激发学生批判性思维,陈大伟教授的幸福课堂论述指明教育方向,实现超越时空的教育对话。四是以阅读立品牌,打造浦东引领区建设的新标识。浦东新区始终将阅读作为加快教育强区建设的重要抓手。通过"大夏书系读写节"品牌辐射与教师阅读共同体建设,让阅读融入教育者基因、学校办学底色和区域文化内核,以"共读·谛读·创读"为笔,绘就新时代教育强区蓝图,为培养有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人注入临港智慧、浦东力量。期待教育同仁以教育阅读为舟、课堂为桨,在人工智能时代共创教育幸福新境界。

华东师范大学基础教育处李志聪处长在发言中特别强调:当AI深度介入教育,回归教育本源课堂愈发关键。人工智能虽能精准分析学情,却需教师赋予数据以温度。幸福课堂应是智能与人文融合,超越技术工具属性,成为滋养灵魂的港湾。AI可解答知识难题,但真正的教育重在引导思考、培养批判精神。教师的价值并非与机器比效率,而是以情感连接与思维启迪创新育人。面对技术迭代与教育内卷,教师职业幸福源于“共读、谛读、创读”的读写实践,这是对抗焦虑、实现成长的重要路径。站在智能与人文交汇点,教师需守护教育本质,做技术时代的人文坚守者。以深度对话替代灌输,用思维启迪激发创造,让教育充满人性温度。如此借助AI赋能,教师定能在育人中收获更多幸福。值此读书好时节,愿在名师引领下,探寻理想课堂的幸福密码,书写中国教育时代新篇。

华东师范大学出版社党委书记、社长王健在致辞中指出,20年来,大夏书系秉持“从教师中来,到教师中去”的理念,搭建教育政策、理论与实践的桥梁,形成“传承教育经典、传播教育常识”的出版定位。目前,大夏书系已出版1300余种教育图书,深入教育现场,与师生共成长,并通过读写节提供线上线下融合的专业知识服务。今日携书走进校园,旨在共建教育幸福实验室,推动出版资源与一线教育深度碰撞,促进理论落地、经验共享。谈及幸福的理想课堂,经教育智者探讨形成三重认知:其一,它是看见生命的场域,呵护好奇心、尊重差异,将错误转化为成长契机;其二,它是双向奔赴的桥梁,教师以创作者设计课程、以陪伴者贴近学生,实现师生彼此滋养;其三,它是连接未来的窗口,在AI时代,教师凭借心灵培育、情感浸润与价值塑造的不可替代性,赋予学生“带得走的能力”与“留得下的幸福记忆”。作为出版方,愿以书籍记录课堂变革,助力教师从他人经验中解锁教育幸福密码。

主旨报告

共读 谛读 创读

清华附小校长、集团总校长窦桂梅女士带来以“让生命与使命同行”为题的主旨报告,她以教育家于漪的精神为引领,结合自身38年教育实践,分享了新时代教师如何以生命践行教育使命的三点思考。其一,坚守三尺讲台。窦桂梅强调,课堂是教师安身立命之本。她以于漪“辐射型师生关系”理论为框架,结合附小主题教学实践(如《阿长与山海经》的思辨课堂),提出理想课堂需激发学生深度思考,将学科逻辑转化为儿童成长逻辑。其二,专注一间教室。窦桂梅认为,班级是立德树人的微观载体。她以“一日蹲班”“第三班主任”——化名“丁香姥姥”在线答疑等实践为例,倡导管理者蹲下身、深入班级,通过师生共餐、课间互动、足球联赛等真实场景,构建“生命涌动”的教育生态。她特别提到班级联赛中学生为荣誉而战的泪水,诠释了幸福课堂的多元维度——既有学科成长的喜悦,也有集体精神淬炼的甘苦。

其三,扎根一所学校。窦桂梅回顾附小团队在疫情期间独立承担816节全国直播课的历程,指出教育者的幸福源于“集体人格的精神追求”。她呼吁教师以于漪“甘为铺路石”的胸怀,在传承与创新中塑造教育家精神群像,让每一间教室成为师生生命与使命同行的沃土。

上海市后“茶馆式”教学研究所所长张人利先生围绕“课堂教学研究的教学方式视角”主题展开分享,他带领静教院附校创新推出的后"茶馆式"教学和深度整合式教学模式,取得显著成效。后"茶馆式"教学突破传统课堂框架,以学生认知规律为核心,将独立学习、合作探究与教师指导有机融合,成为国家级教学成果并向全国推广。

在STEAM教育本土化实践中,张人利校长带领静教院附校推出深度整合式教学,通过主题式设计,实现跨课程、全流程教学,并借助数字化手段优化实践。张校长强调,教改需避免"一刀切",主张小学阶段慎用翻转课堂,高中可适当探索。该校学生在开放性测评中表现优异,验证了"优化而非颠覆"的改革路径。这些创新实践不仅提升了学生核心素养,更培养了一支教学理念先进的教师队伍,其经验已在全国产生广泛影响,为新时代基础教育改革提供了重要范本。

对话沙龙

共读 谛读 创读

对话沙龙由华东师范大学出版社福建策划部主任朱永通主持。清华附小校长、集团总校长窦桂梅,上海市后“茶馆式教学”研究所所长张人利,成都大学教授、四川西部教育研究所院长陈大伟,上海市浦东教育发展研究院院长李百艳以及华东师大临港附小、附中校长潘婷婷等多位教育界大咖齐聚一堂,围绕“让生命因教育更幸福”这一主题展开深度探讨。

在“生命叙事”环节,潘婷婷校长认为,教育是爱的唤醒,学生的成长也是教育工作者幸福的源泉;张人利所长分享了坚守教育幸福信念的动力之源。在“实践智慧”环节中,窦桂梅指出幸福是创造幸福的共识;李百艳认为教育幸福在于探寻改革规律并坚持反思。面对应试与素质教育平衡问题,潘婷婷认为撬动孩子的内驱力,让孩子“被看见”“被需要”,才能激发其对知识的渴求,从而实现追求成绩与培养幸福能力之间的平衡;陈大伟指出成绩与幸福能力可并行;张人利强调关注个性差异;窦桂梅分享通过手写校长奖赋能教育幸福。

嘉宾们还给出行动建议:张人利看好AI时代教师发展前景;窦桂梅倡导共读、谛读、创读;陈大伟建议通过内化外化实现幸福;潘婷婷结合办学理念,呼吁共读人生、谛读价值、创读未来;李百艳认为心与爱能催生智慧与奇迹。此次沙龙汇聚教育智慧,为教育工作者点亮指引灯塔,激励大家成为学生幸福的点灯人,让教育之路始终温暖如春,助力构建更有温度的教育生态。

讲座分享

共读 谛读 创读

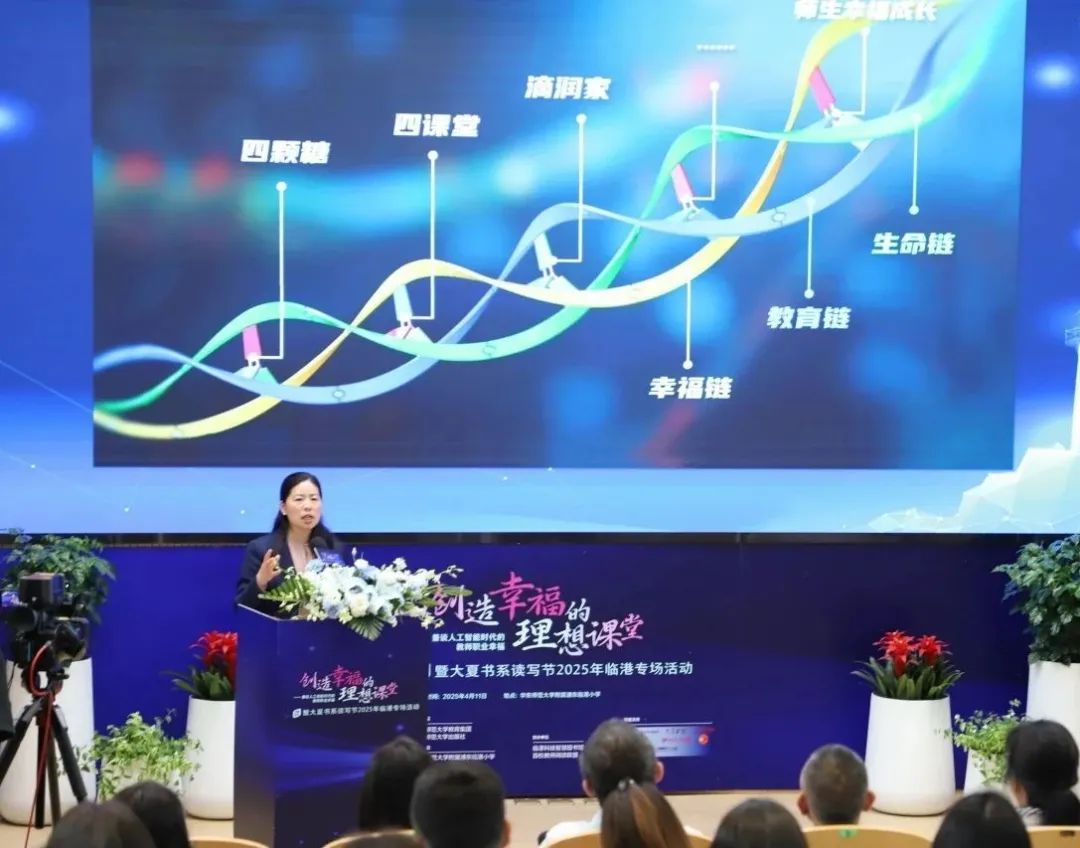

下午,华东师大临港附小和附中的潘婷婷校长带来了主题为“四颗糖赋能:让生命幸福成长”的案例分析。她分享了“四课堂赋能”教育教学实践成果,以“育生命 丰未来”的办学宗旨,通过“爱的课堂、学的课堂、创的课堂、大的课堂”四维育人模式,促进学生全面发展。

学校传承陶行知教育精神,创新开展“四颗糖”行动:开学首日,每位学生获赠四颗糖,鼓励其分享感恩、传递温暖。活动延伸至班级主题讨论,学生将糖命名为“自信糖”“勇气糖”等,赋予其品格教育内涵。基于此,学校构建“四课堂”体系——在“爱的课堂”中融入感恩教育;在“学的课堂”中探索因材施教;在“创的课堂”中鼓励动手实践;在“大的课堂”中联动家校社资源,组织家长进课堂授课、走进航海博物馆等社会实践,拓宽学生视野。此外,学校还打造了特色育人空间,如天文馆合作课程、‘滴润之念’舒压空间等,创新午间“20分钟正念呼吸”实践,帮助学生调节情绪、提升专注力。班主任通过正念音乐引导学生养成自我赋能习惯,营造身心和谐成长环境。通过“四课堂”育人模式成功将教育理念具象化,探索出一条“家校社协同、滴润家空间与课程融合”的创新路径,为生命幸福成长注入持续力量。

基于对生命个体、教育规律的细致剖析和全面理解,潘校长提出了生命基础链、幸福情感链、教育生态链并行协调的观点,实现了精准的教育基点、清晰的教育坐标、切实的办学目的。

成都大学教授、四川西部教育研究院院长陈大伟以“创造幸福的理想课堂”为题,带来了一场深入浅出的解读。他指出,人生需要理想,课堂亦需理想。理想课堂不仅需遵循教育的规律,更需教育者结合自身实践,建构个性化的“课堂理想”。理想课堂的终极目标在于“幸福指向”——通过课堂实践,实现师生共同成长与生命价值的提升。他强调,“幸福的理想课堂需要主动创建”。教育者需通过“自我观察的反思”,从观察方式、变式、角度等维度,审视课堂实践中的问题与不足,以反思促改进,以实践促成长。他还主张建立“交流、研讨、合作及‘以学论教’”的教研文化,推动教师从“被动接受”转向“主动研究”。其著作《观课议课与教师成长》系统阐述了观课议课的理论框架与实践策略,为一线教师提供了可操作的指导。

最后陈大伟教授总结道,无论是学生还是教师,课堂都是成长的舞台。教育者应以“幸福”为纽带,将理想融入课堂,让课堂成为师生共同成长的沃土。

圆桌对话

共读 谛读 创读

圆桌对话以“教师读写与教师成长”为主题,由华东师范大学出版社福建策划部主任朱永通主持,成都大学教授、四川西部教育研究院院长陈大伟,华东师范大学出版社副总编辑李永梅,临港科技智慧图书馆执行馆长范继祖和华东师范大学出版社北京分社副社长杨坤参与讨论。

陈大伟教授强调读写助力教师成长。写作不仅是教师专业成长的共性路径,更是教育思想沉淀的重要载体。他强调,信息化时代教师应掌握"把话变短"的传播艺术,通过精准凝练的教学语言提升知识传递效率。他提倡教师角色应由思想的提供者转化为思想的促进者。

范继祖馆长则以作家独特的视角和风趣的语言,诠释了虚构和杜撰是解放学生思想最大的功效。"写作是承担有限的自由",范馆长用悖论式金句诠释创作真谛。他建议教师给予学生写作自由,鼓励学生"写不敢写、不愿写的题材",在文字疆域里完成自我认知的拓荒。

李永梅副总编辑以出版人视角破题,她将教师用书归纳为三类:有用的“工具书”、有效的“实践指南”和与己有关的“心灵镜像”。她以华东师大出版社的实践为例,倡导教师不要畏惧读书和写作,用自己擅长的方式去表达。

杨坤副社长则提出教师写作不应止于职称评定的功利诉求,而应成为"将书房变成专业进化实验室"的终身修炼。她建议教师以课堂切片、班级管理案例为创作母题,用"利他性写作"构建教育共同体认知图谱。

三个追问如三棱镜,折射出专业写作的完整价值链条:从自我驱动到实践深耕,最终抵达教育人的精神共契。

各位专家和教师代表一致强调了教师读写应立足自身专业发展,以提升教学能力为内在动力,在日常教学中积累实践经验,通过写作反思提炼有效方法,并与教育同行分享交流。这种"实践-反思-分享"的成长路径,既解决读写脱节问题,又形成个人成长与教育生态改善的良性循环——当教师将课堂智慧转化为可传播的经验,读写便成为推动教育进步的重要力量。

教育,从不是一座孤岛。当人工智能的浪潮席卷而来,我们比任何时候都更需要锚定“人”的价值:让技术为教育插上翅膀,而非戴上枷锁;让课堂成为生命的沃土,而非数据的战场。幸福教育的微光,藏在教师俯身倾听的耳畔,藏在学生眼里的星辰,藏在我们对每个独特生命的敬畏与等待中。未来已来,唯变不变。愿今日播下的思想火种,化作明日课堂的万千星光,照亮每个孩子奔赴热爱的旅程,亦照亮每位教师“以幸福滋养幸福”的教育人生。

本文作者 | 屈莉、邵玉兰

直播回放

共读 谛读 创读

来源:华东师范大学附属浦东临港小学