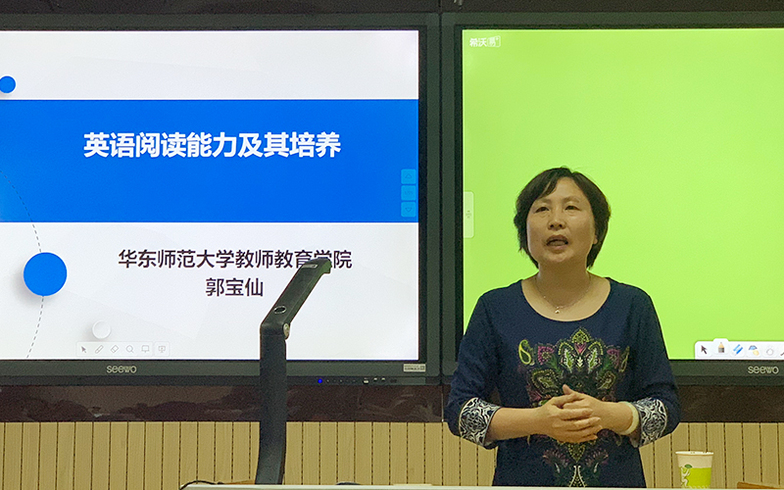

专题讲座

郭宝仙副教授做了《阅读能力及其培养》的专题讲座。郭教授介绍了认识英语阅读能力的多种视角,分析了我国中小学生外语阅读的特点,介绍了她的研究团队构建的我国中小学立体化外语阅读能力结构框架体系:两个维度(内容和认知层次),三个因素(语言、内容和结构),六个认知层次(感知与识别、定位与提取、理解与整合、分析和推理、赏析与评价、迁移与创新)。郭教授指出,目前教材语篇和阅读教学中,阅读能力的培养有较多局限,如理解与整合能力占主导;中低层次阅读能力所占比重较高,中高层次所占比重较小;且低层次阅读能力大多指向字词层面,高层次阅读能力大多关注篇章层面。在此基础上,郭教授进一步提出了对培养学生阅读能力的几点思考:1.教材分析,扬长避短;2.整合多种读的方式,如开展多样化朗读活动,组织主题式/群文阅读;3.因“材”施教,有所侧重,注意文本互补;4.读与说、读与写结合,注意联结和支架。郭教授的讲座理论与实践相结合,专业性强,接地气,为一线教师今后的阅读教学实践指明了方向。

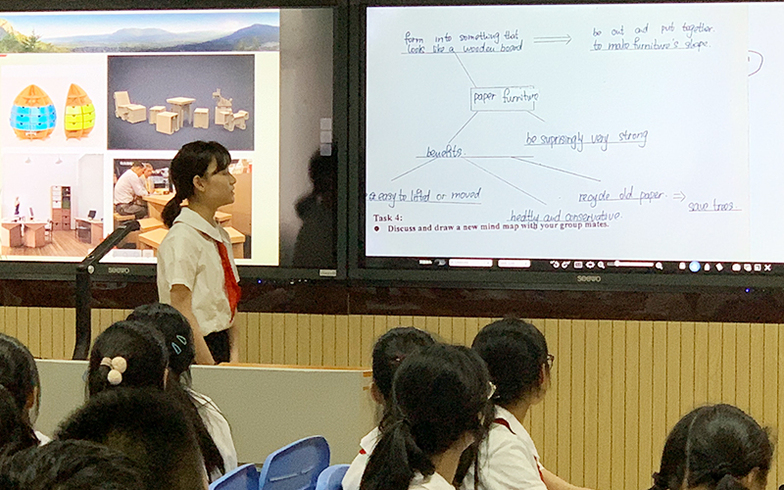

课堂教学

来自联盟学校上海市民办新华初级中学的郑卓老师和该校初二(3)班的同学们一起呈现了主题为 Paper Products的泛读教学研究课。本节课的阅读材料源自于美国语言专家编写的课外阅读材料。此文为说明文,且与《学科基本要求》中话题“人与环境”相呼应。通过本课学习,进一步培养学生语篇意识,识别说明文结构,认知新事物,并产生初步的批判性思考;通过学习运用mind map(思维导图)这一工具来培养学生自主阅读能力。首先,郑老师通过视频和图片的头脑风暴形式,激活学生的思维,引出本课主题。接着,在文本阅读的过程中,郑老师先让学生自主阅读文章,判别这篇文本的文体和结构,通过上下文和构词法猜测可能的词意;接着以文本第二段Paper toys为蓝本自主阅读,完成Reading log上的思维导图;再以文本第三和第四段为蓝本,分A组和B组分别自主阅读Paper Clothes和Paper Furniture,并借助思维导图进行组内交流、集体分享,进一步了解三个不同产品的名称、使用和特征。最后再读全文,小组收集三个纸制品的具体功能和实用性,探讨相关的纸制品并以小组形式呈现讨论结果。在本课结尾郑老师总结运用思维导图的好处并鼓励学生用发展的眼光正确看待新事物,合理用纸,保护环境。

互动研讨

结合郭教授的讲座,联盟学校民办华二宝山实验王相如老师也发表了观课感想。王老师认为,本节课很好地体现了郭教授讲座中提到的阅读中的“decoding”(解码)过程,思维导图将文本立体化。郑老师给了近半节课的时间让学生反复阅读文本,有利于培养学生的自主阅读习惯和能力。针对本节课体现的郭教授在讲座中提到的阅读的高层次“迁移与创新”,王老师结合自己平时的教学,分享了自己的做法,并提出了思考。

专家点评

在专家点评环节,郭宝仙副教授认为本课有很多值得借鉴的亮点。首先是本节课的整体设计思路:自上而下,从文体、文本结构,到文本大意,词汇的处理,到文本本身的学习和最后的运用;从读到说,从读到写。郭教授认为,本节课中,郑老师不仅引导学生对文本内容的理解,还有对文本主题的探究。郑老师引导学生利用思维导图这一可视化工具来指导学生的阅读和思维表达,从学生的课堂表现来看,这与老师平时的指导是分不开的。同时,郭教授建议郑老师对于思维导图的指导可以进行更进一步的说明,以强化学生对思维导图的理解和领悟。郭教授还就如何细化思维导图的checklist(评价量表)提出了自己的看法。

活动总结

芮学国老师表示,本次研讨活动“研”的氛围很浓,具有一定的深度、广度,“研”的品质较高。特别是郭宝仙副教授研究团队提出的中小学生外语阅读能力结构框架体系为一线教师提供了可以借鉴的操作模式,为今后的阅读教学研究指明了方向,希望在座的老师们今后理论结合实践进行更深入的探索。