- 关键字1

- 关键字2

- 关键字1

秋意渐浓的贵阳,一场人工智能教育的“破冰行动”正在华东师范大学附属贵阳学校热烈展开。2025年10月24日,华东师范大学基础教育学科教研联盟信息技术组精心策划的“AI赋能基础教育的典型场景及案例”教研活动在这里成功举办。本次活动也是附属贵阳学校面向观山湖区林东中学、林东小学开展的“国培计划(2025)”“一对一”精准帮扶项目之一,特邀观山湖区中小学信息科技教师共同参与研讨,为人工智能与课堂教学的深度融合搭建了高效交流平台。

精准调研:一课一策的定制化设计

活动筹备期间,由华东师大校内专家,上海市长宁区信息科技学科带头人、上海市娄山中学徐斌老师,与附属贵阳学校信息技术教师共同组成教研团队,开展了深入的调研,考察了教师的教学概况、学生的认知基础、学校硬件设备等现状,确定了本次活动“信息技术公开课+AI教学示范课+分层讲座”的三段进阶模式,也为示范课的设计提供了精准依据。

循序渐进:从信息技术课到人工智能课

附属贵阳学校刘思悦老师的信息技术公开课《校园智能浇水小助手》,以假期绿植缺水枯萎的真实情境为切入点,实现了技术实践与教育需求的深度融合。

附属贵阳学校刘思悦老师执教信息技术公开课

课堂上,刘老师以问题驱动学习,引导学生认识土壤湿度传感器等硬件设备,通过亲手采集干燥与湿润土壤的数据,学生直观理解“阈值”这一核心概念。她以实践为桥梁,指导学生运用流程图梳理控制系统实现的全过程,聚焦程序编写核心环节,鼓励学生自主实践、发现问题并探索解决方案。

华东师大专家团队在点评中指出,这堂课很好地激发了学生的求知欲与探索欲,为学校后续开展人工智能课程教学奠定了良好基础。

实践类探究课程不必畏惧学生出错,实验中的成功与失败都是重要的教学资源,教师要善于抓住课堂中的教育契机,引导学生从错误中学习、在探究中成长。

——华东师范大学计算机科学与技术学院 肖春芸

示范引领:AI与校园生活的完美融合

“人工智能教育的目的,不仅仅是教会学生使用一个‘工具’,更是要点燃他们‘探究’未知的好奇心,赋予他们‘驾驭’技术的主动权。”徐斌老师基于调研结果,对示范课《生成式AI文生图探秘》进行了精心的本土化设计。他结合学校正在开展的社团活动,创设了“用AIGC为社团设计宣传图片”的真实情境,让学生在熟悉的校园生活中体验人工智能的魅力。

上海市娄山中学徐斌老师执教人工智能示范课

徐老师通过两个核心探究实验,让学生在亲手操作中先后理解“AI为何从噪声开始生成”以及“图像逐步去噪”的生成过程,从而完成对原理的自主建构。在此基础上,学生将所学应用于创作实践,通过设计和优化提示词来完成任务,实现知识的迁移和技能的提升。最后,通过对AI作品的批判性讨论,引导学生辩证地看待技术,完成从“会用”到“会想”的跨越。

分层指导:从宏大图景到实施路径

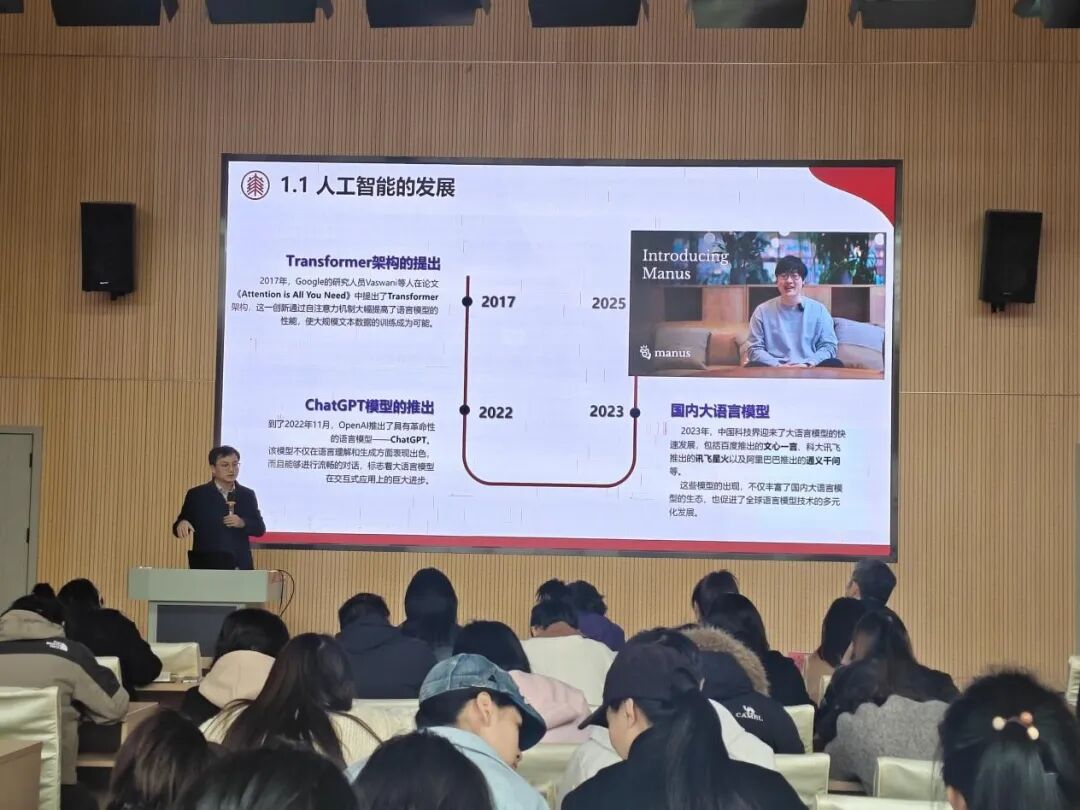

在专题讲座环节,华东师大上海智能教育研究院副院长江波教授以“AI赋能教育:从理念到实践的跨越”为主题,为不同教师群体提供了分层指导。面向全科教师,江老师提出“AI不是要替代教师,而是要增强教师”的核心观点,重点阐释了人工智能如何革新教学方法、开拓教育思维;而对于信息技术教师,则就人工智能课程提供了具体的设计思路和教学策略。

华东师大上海智能教育研究院副院长江波教授专题讲座

“输血”与“造血”并重:构建可持续发展长效机制

本次活动中,学科教研联盟信息技术组既对贵阳附校的信息技术学科教学进行了诊断和引领,更充分发挥了其区域辐射作用,为周边学校教师提供了专业发展平台,培养了当地教师的AI教育思维和方法,实现从“恐AI”到“用AI”的转变,带动他们“从零突破”开设AI课程。这种“输血”与“造血”并重的帮扶思路,有助于加强大学与附属学校的专业合作深度,通过系统性、精准化的专业帮扶,为当地培育一批能够理解AI、善教AI、活用AI的骨干教师。

现在再想科学课的AI赋能,不再是“找个AI工具凑用法”,而是照着江老师讲的“场景逻辑”,用徐老师的文生图和刘老师的实操当“抓手”:让AI承担“画思路、测数据、试错误”的工作,我们聚焦“引导探究、促延伸、挖本质”。培养学生主动用AI解决身边科学问题的意识,比教会他们“会用某个工具”珍贵得多——这大概就是AI赋能的核心:让学生从“学科学”变成“用科学”,也是我们科学课往后该走的AI应用方向。

——附属贵阳学校科学教师 周王江

未来,信息技术组将继续发挥华东师大在教师教育和智能教育领域的双重优势,支持更多附属学校扩大优质教育资源的区域辐射力,为促进教育均衡发展贡献可复制、可推广的实践经验。